天気予報どおりに雨が降り始めました。気温は昨日とさほど違いがないものの、お日様の光と熱がない分、肌寒くなっています。

低学年の子どもたちの様子を見に、教室に足を運んでみました。ただし、自教室ではなく特別教室や屋内運動場で授業をしている学級がありましたので、残念ながら子どもたちが不在のクラスもありました。

まず、1年生。ALTと一緒に外国語に触れ、慣れ親しむ活動(授業はほぼ全てALTの英会話により進んでいきます。時折、学級担任が必要に応じて通訳します!)を行っていました。外国語活動の授業が正式にスタートするのは3年生からですが、今治市内の小学校では、低学年の間からALTに教室に入ってもらい(回数は少ないですが)、外国語に触れ、慣れ親しむ活動の場を設定しています。

今日の授業では、「ALTの母国・フィリピンのクリスマスやお正月のエピソード」を、プレゼンテーション資料を見せながら、ALTが紹介してくれていました。金運アップを願って水玉模様の服を着る、身長が伸びますようにと夜中にジャンプする、長寿を祈ってヌードル(麺類)を食べるなどなど、「国が変われば、風習・習慣がガラリと変わる」ことを実感させてくれる授業に、子どもたちは引き込まれていました。(^.^)

2年生は、両クラス共に算数科の授業をしていました。

最初に入室したクラスでは、「まとめ&振り返りの自主学習」中でした。①復習プリント→②算学→③模様づくり(図形の学習の発展学習)の順番で、各自の学習スピードに応じて、静かに自主学習に取り組んでいました。

復習プリントの問題を少し紹介しますと…

「100を7こ、1を5こあつめた数は?」「69+84をひっ算で計算しよう!」「78+(12+8)はいくら?」「はこにクッキーが3まいずつ4れつ入っています。5まい食べました。のこりはなんまい?」「7のだんの答えに色をぬろう!」などなど。

みんな、集中して学習に取り組むことができていました!(*^^)v

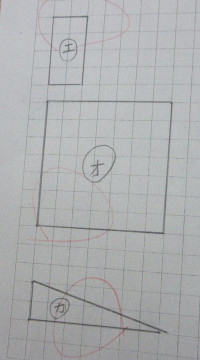

次に入室したクラスでは、2学期最終単元の「三角形と四角形」の学習の練習問題にチャレンジしていました。先生が電子黒板に提示した条件に合うように、作図にチャレンジしていました。例えば、次のような問題です。

「二つの辺の長さが4cmと2cmの長方形をかきなさい。」「一つの辺の長さが7cmの正方形をかきなさい。」「直角になる二つの辺の長さが2cmと7cmの直角三角形をかきなさい。」

自力でチャレンジする子、友達と教え合いながらチャレンジする子と、その学びのスタイルは様々でしたが、みんな集中して作図に取り組んでいました。

爽やかな青空が広がる好天となっています。気付けば師走(しわす)!令和5年(2023年)も残り1か月弱となりました。光陰矢の如しを実感しております。

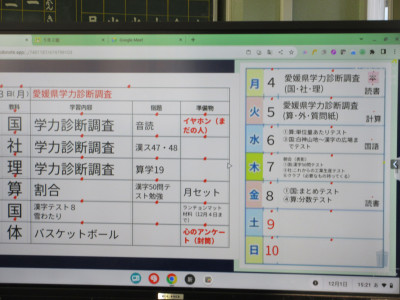

さて、本日〔12/4(月)〕・明日〔12/5(火)〕と、県下一斉に「愛媛県学力診断調査(小学5年生・中学2年生〔12/7・8実施〕が対象)」を実施しています。

具体的な内容は、以下のようになっています。

12/4(月) 国語・社会・理科

12/5(火) 算数・英語(リスニング含む)・質問紙

調査時間 教科:35分間/質問紙:20分程度

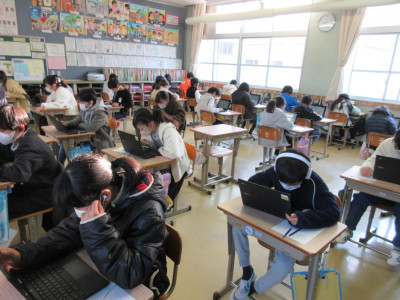

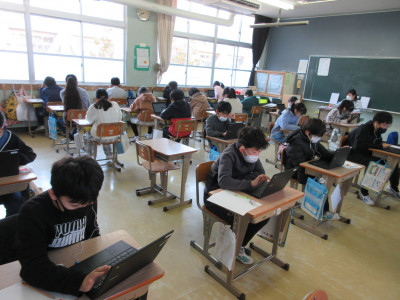

1時間目に、5年常盤っ子たちの様子を見に、各教室をぐるりと回ってみました。「国語」のテスト中でした。

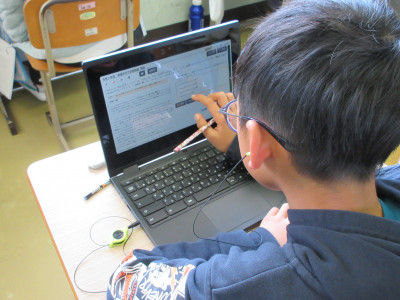

写真でお気付きのように、本調査はペーパー&鉛筆ではなく、タブレット端末&Myイヤフォン(Myヘッドフォン)を使って実施しています。

愛媛県には、全国(全都道府県)に先駆けて独自に開発した「えひめICT学習支援システム=Ehime Ict Learning System」というシステムがあります。〔通称EILS:エイリス〕

本学力診断調査は、このエイリスを使った「CBT(Computer Based Testing)」方式で実施していますので、上の写真のようなテスト風景となっています。子どもたちは、特に違和感等感じることなく、普通にタブレット端末を操作しながらテストを受けていました。☆彡

今後は、4月に6年生を対象に実施ています「全国学力・学習状況調査(通称:全国学テ)」も、このような方式(タブレット端末を使ったオンライン調査【文科省CBTシステム(通称メクビット:MEXCBT)活用】)で実施されるようになると思います。

ちなみに本校の6年生は、全国学力・学習状況調査の「質問紙調査:学習習慣や生活習慣等に関する調査」は、ペーパーではなく、上記のメクビットを使ったオンライン調査で実施しました。

5年生のみなさん! 学力診断調査の出来具合はいかがでしょうか?実力を存分に発揮することができているでしょうか? 一人一人の調査結果は、後日、タブレット端末に送信されてきますので、それを基に自分自身の得意領域や苦手領域を把握・分析し、今後の学習に生かしてください。

ただし、こうした調査で把握できる学力は、みなさんが獲得している学力の一部分です。これがすべてではありませんので、必要以上に落ち込んだり、満足し過ぎたりしないようにしてくださいね!!

続いて、3・5年生の力走をご覧ください。

子どもたちが全力を尽くして頑張っている姿は、大変尊く、美しく、見ている自分の方が力をもらいました。

一方、低学年のフォトアルバムに写真を掲載しましたが、走っている途中でしんどくなって涙が溢れてきた友達に気付き、その子に寄り添い、背中をさすりながら同じペースで走ってくれた子もいました。

いつも思うことですが、スピーディーにトップグループを疾走する子どもももちろんステキですが、集団後方であっても、最後まで諦めることなく、自身の力を振り絞ってゴールを目指す子どもの姿もとてもステキです。

どうか保護者・ご家族の皆様、順位やタイムだけにとらわれることなく、お子さん個々の頑張りや成長に目を向けて、しっかり褒めてあげてください。

寒風吹きすさぶ中…という表現をよく耳にしますが、本日は、まさにこの表現がぴったりの、子どもたちにとっては厳しいコンディション下での持久走大会でした。

しかし、そうした悪コンディションを吹き飛ばすパワーを見せて、力走してくれた子どもたちの姿を各所で見ることができました!

本日の子どもたちの姿をフォトアルバムという形で、以下に紹介します。

7:55からリモート(オンライン)で「開会式」を行いました。

はじめに参加児童を代表して、5年生の代表児童が持久走大会に臨むに当たっての抱負を、堂々と述べてくれました。全校児童の手本となるすばらしい態度と発表内容でした!!☆彡

続いて、校長からは以下のような話をさせてもらいました。

みなさん、おはようございます。

今朝の体調はどうですか?いよいよ校内持久走大会本番の日となりました。夜はドキドキして眠れなかった人もいたかもしれませんね!

しかし、今日は、そのドキドキをワクワクにかえて、持久走大会に参加してほしいと思います。

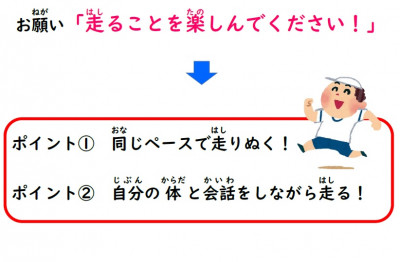

さて、今日の持久走大会に参加するに当たって、校長先生からみなさんにお願いしたいことが一つあります。 それは、「走ることを楽しんでください。」ということです。

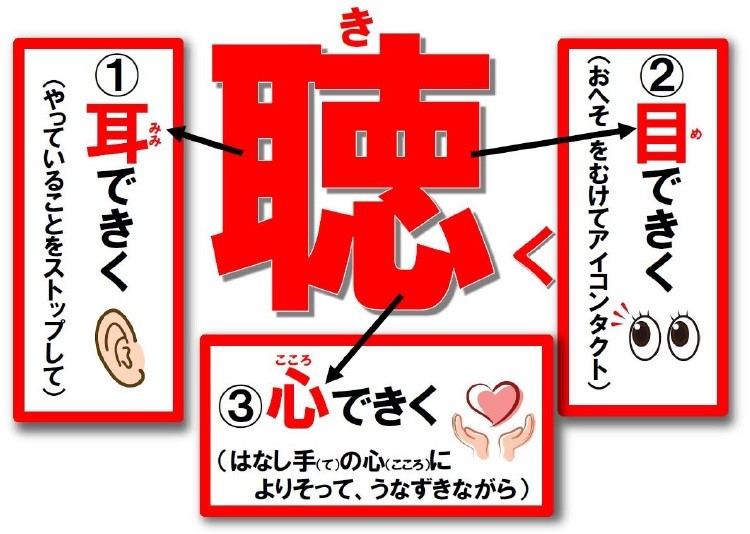

走ることを楽しむためには、大切なポイントが二つあります。とても大切なポイントですから、耳と目と心でしっかり聴いてください。

ポイント①は、「同じペースで走り抜く!」ということです。

今日はご家族が応援にきているかもしれません。しかし、ご家族の前で張り切り過ぎてペースを上げてしまうと、リズムが崩れてしまいます。どうか、自分のペースを守って、楽しく走ってください。

ポイント②は、「自分の体と会話をしながら走る!」ということです。

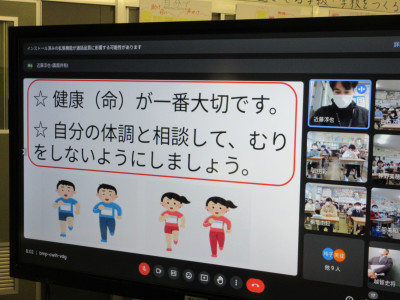

走ることを楽しむためには、無理をし過ぎては絶対ダメです。自分の体に「大丈夫?」と話し掛けながら走ってください。そして、もし体が「苦しい!これ以上は無理!」と言ってきたら、もちろん、歩いてもOK・立ち止まってもOK・近くの先生に相談してもOKです! 一番大切なのは、あなたの「命」です。

今、お話した2つのポイントを頭に入れて、ぜひ今日は、走ることをしっかり楽しんでください。持久走大会が、みなさんの思い出に残る大会になることを祈っています。これでお話を終わります。

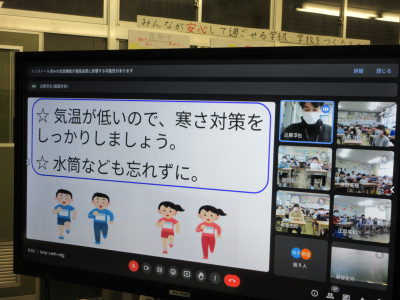

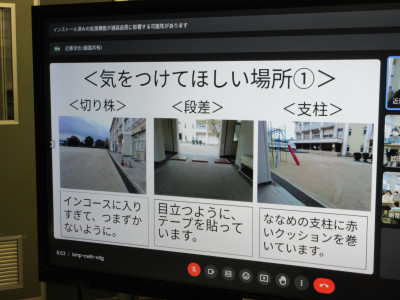

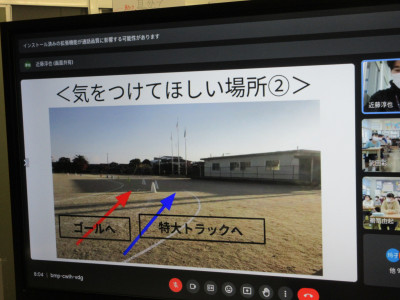

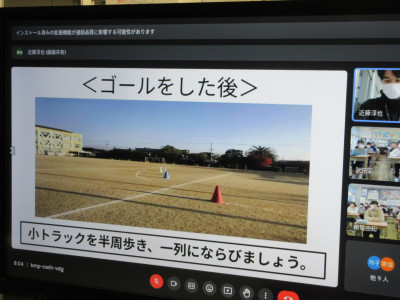

続いて、担当スタッフから「注意ポイントの説明・お願い」がありました。プレゼン資料を子どもたちに示しながら、大変分かりやすく、丁寧に伝えてくれていました。

今日の持久走大会が、「安全・安心」な、また、子どもたちにとって思い出に残る大会になることを、願うばかりです。

早朝、まだ暗い時間帯から、TEAM常盤スタッフ有志が出勤してくれて、本日開催の校内持久走大会の準備をしてくれています。

常盤っ子たちが「安全・安心」に「楽しく」走ることができますよう、底冷えのする中、頑張ってくれています。有難いことです!

保護者の皆様方には、マチコミメールや学校HPを通じまして、繰り返しお知らせしてきましたように、本日の大会は、インフルエンザ等感染症の感染拡大の影響により、4・6年生は延期措置をとらせていただき、1・2・3・5年生が参加の変則型開催となります。

常盤っ子たちが、「走ることを楽しむ」ことのできる持久走大会になりますよう、TEAM常盤スタッフ一同、力を尽くしたいと思います。応援にご来校される保護者・ご家族の皆様は、「ルール(お願い事)&マナー」を守っての応援をよろしくお願いいたします。

朝から曇天が広がっており、肌寒さを感じます。

インフルエンザの猛威を何とか凌いでくれている6年3組の子どもたちは、体育科の授業で、元気に運動場を走り回っています。ウォーミングアップを兼ねて、鬼ごっこをしている様子です。(^^♪

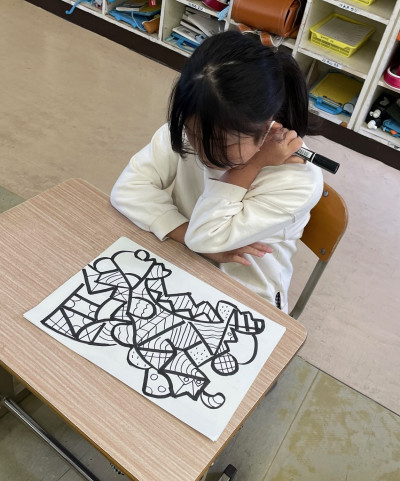

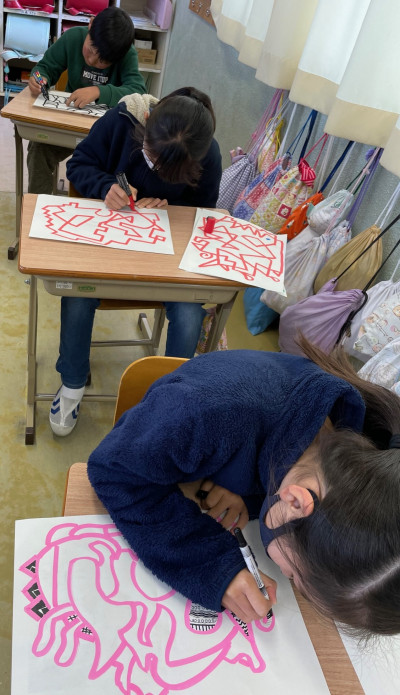

6年生の次に感染症の拡大が心配される4年生の学級に行ってみました。授業は図工!「ほって すって 見つけて」の学習で、木版画の作品制作に取り組んでいました。この時間の活動は、下書きとなるデザインの構想。

まずはデザインの骨格部分となる線を、太マーカーで自由に描きます。子どもたちは、直線主体でデザイン画を描いたり、曲線主体で描いたり、双方をミックスして描いたりして、生き生き&集中してアート作品の制作に取り組んでいました。

基本デザインが仕上がった児童から、太線で囲まれた部分に、様々な模様を描く活動に移っていました。

どの児童の作品も、オリジナリティー溢れる創造性豊かな作品ばかりで、感心しました。中には、太線内に描く模様案を自宅で考え、用意していた児童もいました。

次の時間は、いよいよ版木にデザイン画を写し取り、彫刻刀で彫る活動がスタートします。ただ、いざ彫刻刀で彫る!…となると、細マジックや鉛筆で描いた精密な線がうまく彫れるか…?少し心配です。

試行錯誤を重ねながら、自身がイメージしている版画作品がうまく刷り上がりますように!4年生のみなさん!アートを思う存分楽しんでくださいね!!(^O^)/

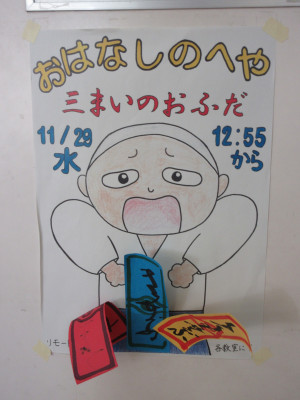

1学期に続きまして、本日の昼休みの時間帯に、図書ボランティアの皆様が「第2回おはなしのへや」を開催してくれました。前回もお伝えしましたように、この実践は、常盤小学校の伝統イベントで、その歴史は30年余りになると思われます!!歴代の図書ボランティアの皆様の「熱い思い・子どもたちへの愛」が凝縮・結晶した心温まるイベントです!

下の写真は、今回の「おはなしのへや」に向けて、図書ボランティアの方々が手作りしてくださった案内ポスターです。校内各所に掲示されていました。このポスターを見ただけでも、図書ボランティアの皆様方の思い・願い・愛が伝わってきます。

以前は、広めの特別教室等を会場にして、大勢の子どもたちを集めて実施してくれていましたが、コロナ禍を経て、ICT機器を効果的に活用した新手法(オンラインによるリモート型)にて開催くださっています。本当に有難いことですし、その情熱とパワーには頭が下がります。

関係図書ボランティアの皆さんは、おそらく数か月前から企画・構想をスタートさせ、背景やセットの製作、読み聞かせの練習…等々を重ねて、本日を迎えてくださったものと思います。心より感謝申し上げます。

本日の「おはなしのへや」で読み聞かせてくださった絵本は「三まいのおふだ」という絵本でした。

あらすじは…

お寺の小僧さんが花を摘みに山へ向かいます。ところが夕暮れになって道に迷い、お婆の家に泊めてもらうことになります。夜中、目を覚ますと、お婆は鬼婆になって自分を食べようとしているではありませんか。小僧さんは便所に行くと言って逃げ、便所の神様から3枚の札をもらいます。さて、小僧さんの運命やいかに…。

校舎内を歩いて回り、子どもたちの様子を見て回りましたので、その様子を写真にて紹介します。

教室(学年・学級)によって、様々な形態で鑑賞(視聴)していましたが、どの教室の常盤っ子たちも、目を輝かせながら傾聴している様子でした。「耳と目と心で聴く」ことができていたように思います。

図書ボランティアの皆さん! 本日はすばらしい時間をありがとうございました。また、これまでの段取り・準備・練習等々、本当にお疲れさまでした!! 心より感謝申し上げます。

子どもたち以上に、図書ボランティアの皆さんが、生き生きと輝いていた姿が大変印象的で、ステキでした!!

常盤小学校の保護者・ご家族の皆様におかれましては、本日のマチコミメール配信にて、本校の現在進行形の感染拡大状況をご理解いただけたものと思います。

学校HP上ですので、その詳細につきましての記述は避けますが、配信メールにてお伝えしました現状を認識していただき、今後の感染拡大に抑止がかかりますよう、各ご家庭でも可能な範囲での感染防止対策を講じていただきますよう、よろしくお願いいたします。(特に、受験生(児童本人はもとより中・高生の兄姉等も含め)がおられるご家庭におかれましては、受験シーズンを目前に控え、気の休まらない日々をお過ごしのことと拝察いたします。こうしたご家庭のことも想像・イメージしながら、共に力を合わせ、感染症流行シーズンを乗り越えたいと思います!ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。)

なお、本校の取組につきましては、本HP最上段「【NEW】インフルエンザ等の感染症拡大防止対策」にてお知らせしております。未読の皆様はご一読いただき、各ご家庭での対策に役立てていただけますと幸いです。

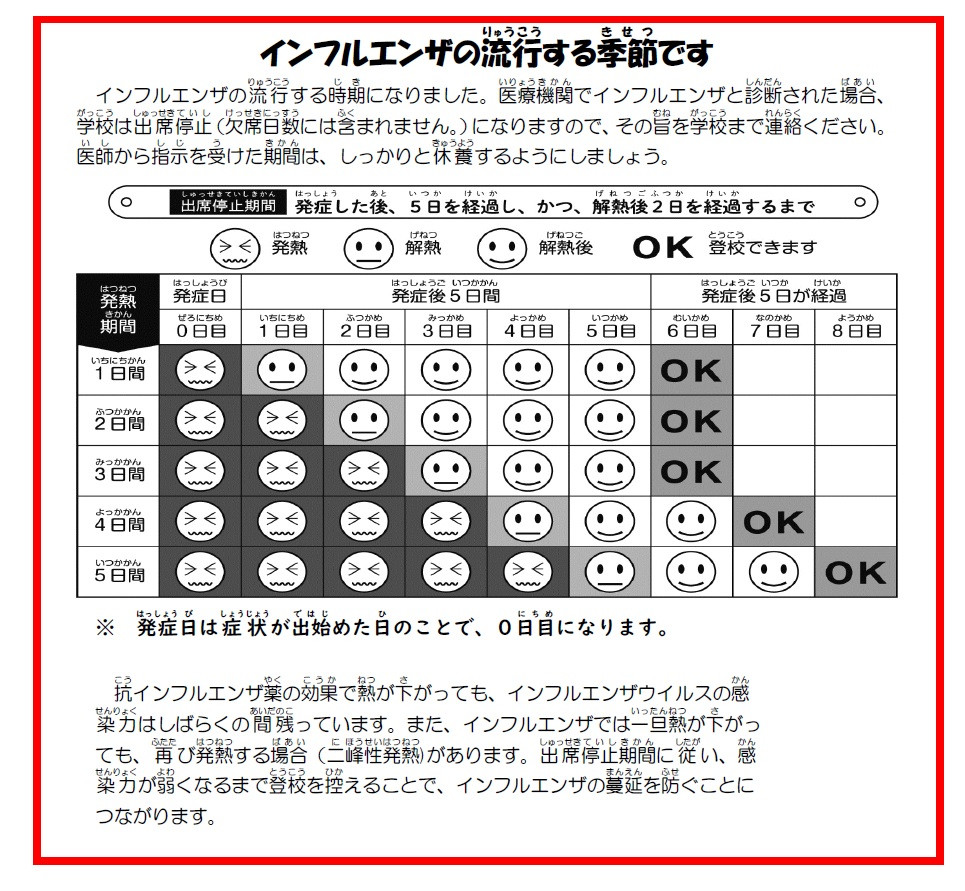

明日(11/30)、配付予定の「ほけんだより 12月号」に「インフルエンザ」に関する記事を掲載しています。大変分かりやすい資料ですので、下に貼り付けておきます。ぜひ、ご確認ください。

★ インフルエンザは上記の対応ですが、コロナは「解熱後の対応」が少し異なりますので下に補足しておきます。

★ インフルエンザは上記の対応ですが、コロナは「解熱後の対応」が少し異なりますので下に補足しておきます。

コロナ → 「発症した後(発症日は0日目)、5日を経過し、解熱後1日を経過するまで」

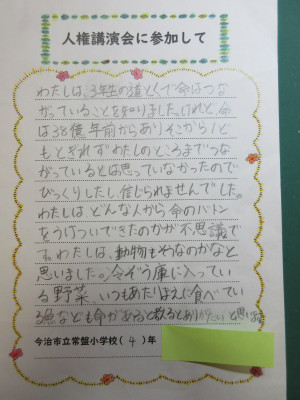

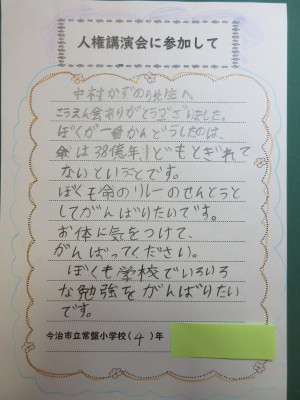

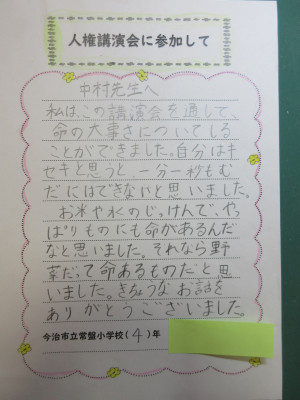

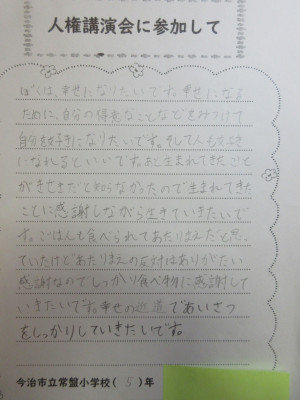

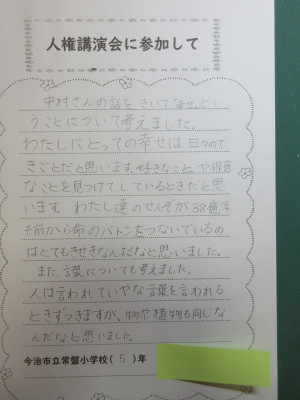

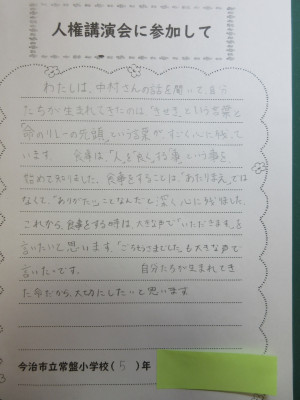

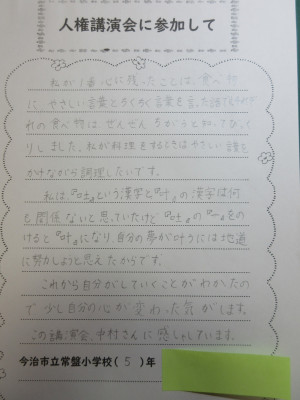

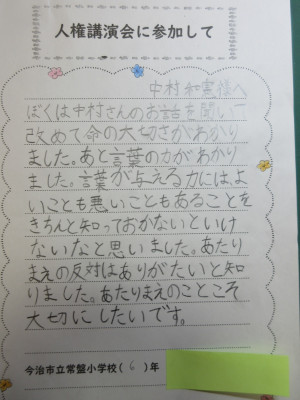

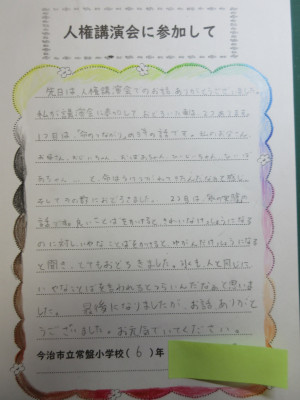

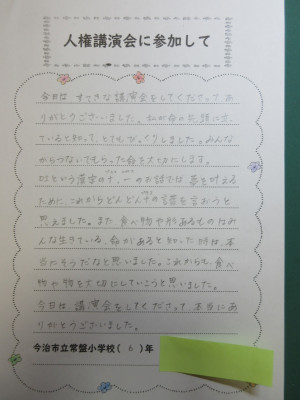

先週11/21(火)の参観日の際に開催しました「人権講演会」に参加しての感想を、中村先生へのお手紙という形で、本校4~6年生の子どもたちが書いてくれました。

当日のブログでも紹介しましたが、参加した4~6年生が、私たちが想像・期待していた以上に、中村先生のお話を「耳と目と心で」しっかり「聴いてくれていたこと」に、改めて感動しました。

つきましては、本ブログをご覧くださっている皆様にも、常盤っ子たちの豊かな感性や表現力を知っていただきたいと思い、いくつかの感想を、以下に紹介させていただきます。

ちなみに、中村先生のご講演のテーマは「一人ひとりの未来を輝かせるために~幸せの種をまこう~」で、その背景には、中村先生の以下のような思い・メッセージが込められています。

「人権は人として本来あるべき自然な姿。一人ひとりが奇跡の存在であり、幸せになるために生まれてきました。そのために、みんな幸せの種をもって生まれてきています。ありのままのすばらしさを知り、他者とのかかわりの中で日常生活の中にある幸せに気づいて、未来を信じてともに幸せの種をまいていけますように。」