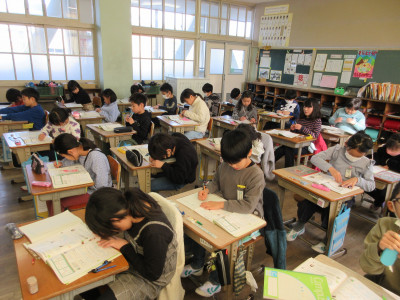

本日、2時間目に、校内授業研究会を3年生の学級で実施しました。教科は「国語科」で、単元名は「町の行事について発表しよう」……全7時間で計画している単元の6時間目の授業でした。

3年生の子どもたちは、これまでの学習で「話を聞きながらメモを取る方法」や「インタビューの仕方」を学んでいます。本単元の学習では、そうしたこれまでの学びや身に付けてきたことを活用しながら、「今治市のイベント(行事)」について2年生に分かりやすく発表することを目的にして活動しています。

その際、社会科で学習した「市の様子」や、総合的な学習の時間の「今治モデル・ふるさとキャリア教育」とも関連付けながら、資料収集をしたり、インタビューをしたり、発表台本や発表資料を作成したりしてきました。

この時間の学習では、これまで積み重ねてきたことを基に、ペアグループ同士で、互いの発表を聞き合ったり、より良い発表にするためのアドバイスをし合ったりしていました。

担任の先生からは、より良い発表にするための「発表ポイント(下記参照)」が示されており、子どもたちは、そのポイントを意識しながら互いの発表を見たり、自分たちのグループの発表を振り返ったりしていました。

【発表ポイント】

① 2年生に分かってもらえるようにする。

② 自分たちが紹介する今治市のイベント(行事)の「おすすめポイント」が、しっかり伝わるようにする。

③ 発表するときの「声の大きさ」「スピード」に気を付ける。

④ 「大事な言葉」は、ゆっくり、強調して話す。

⑤ 資料の見せ方を考え、分かりやすくなるように工夫する。

グループ編成は六つで、各グループの紹介イベントは、「バリシップ」「おんまく祭り」「今治タオルフェア」「瀬戸内しまなみマルシェ」「土曜夜市」「菊間祭り」などでした。3年生とはいえ、タブレット端末や電子黒板を効果的に活用して、大人顔負けのプレゼンテーションを繰り広げていました。

また、グループ発表後は、「振り返りカード」や「アドバイスカード」に、「自分たちのグループの発表の自己評価・反省」や「ぺアグループの発表の評価・助言」を書き込み、活動を振り返っていました。「アドバイスカード」につきましては、ペアグループ同士で交換し合っていました。そして、カードに指摘されている内容を確認しながら、より良い発表につなげるための方策を話し合っていました。

そうした姿(活動ぶり)を見ながら、3年常盤っ子たちに、「誰に(相手意識)」「何を(内容意識)」「何のために(目的意識)」「どのように(方法意識)」という「四つの意識」が着実に育ちつつあることを感じました。

改めまして、常盤っ子たちのポテンシャル&学ぶ意欲(向学心)の高さを実感した45分間でした。3年常盤っ子のみなさん!よく頑張っていましたネ!!

今朝方は随分冷え込んでいましたが、今は陽射しがあり、幾分暖かくなっているように感じます。今冬最強寒波の影響が薄れつつあるのかもしれません。といいますか、そうあってほしいというのが本音です。

さて、4時間目に2年生の授業を見て回りました。 3クラス中、2クラスは算数科、1クラスは道徳科の学習をしていました。

算数科の学習は「100cmをこえる長さ」という単元の学習で、一方のクラスでは「メートル(m)をつかって長さをあらわそう!」、もう一方のクラスでは「1mの長さをもとに、いろいろなものの長さをよそうしてたしかめよう!」という「学習テーマ」で授業をしていました。

長さ予想をしていたクラスでは、ペアを組んで教室内にあるもの(ドアや黒板、タブレット端末充電ボックス等々)の縦横の長さを予想し、ノートに記録していました。両手を広げた際の長さが「約1m」という目安を基に、自身の体を使いながら学習テーマに迫っていました。五感をフル稼働して「量感覚」や「長さ感覚」を身に付けることは、小学生段階の学習ではとても大切です。こうした学習を通して、常盤っ子たちには「豊かな感性や感覚」を身に付けてほしいと願っています。

道徳科の授業をしていたクラスでは、「ガラスの中のお月さま」という読み物資料を使って、「見えない心の美しさ」について考える学習をしていました。ねらいとする道徳的価値は「感動/畏敬(いけい)の念(美しいものや清らかなものに感動し、それを大切にしようとする心情)」です。

ガラス工場に入り込んだ泥棒。お月様が放った光によって自分の姿がガラス製品に映って驚いてしまい、何も盗まずに逃げ出す。それを見たガラスたちは「自分たちが盗られなくて良かった!」と喜ぶ。その一方で、お月様は「なによりも良かったのは、あの人が盗みを止めて、悪い人にならずにすんだことだよ。」と…。

「このお月様の振舞い・考え方に触れたガラスたちは、心の中で何を思ったか?」について考え、話し合うのがこの授業のテーマとなります。子どもたちは、ワークシートに自分の考えを書き込んだり、自由に歩き回って友達と意見交換・意見交流したりして、テーマに迫っていました。

この授業を通して、2年生の子どもたちは、「美しいものや清らかなものに感動し、それを大切にしようとする心情」を深めてくれたものと期待します。

授業を見させてもらいながら、「星の王子様」の一節を思い出しました。

心で見なければものごとはよく見えないんだ。大切なことは目に見えないんだよ。【サン=テグジュペリ『星の王子様』より】

【作:相田みつを】

今朝、まだ薄暗い中、我が家のゴミ出しをしようと玄関の扉を開けてビックリ!! 銀世界とまでは言いませんが、一面真っ白。薄っすらではありますが雪が積もっていました。車は雪に覆われ、フロントガラスは凍っていました。今冬最強寒波の襲来により、相当冷え込むことは分かっていましたが、雪は想定外でした。

雪に覆われた景色を見ながら、頭の中には「常盤小校区の道路はどうなっているのだろう?」「常盤っ子たちは普段通り登校できるだろうか?」「玉川地区等の山間部の皆さんは出勤・登校、大丈夫だろうか…。」「事故等起こらなければよいが…。」等々の思いが次々に…。

身支度を済ませ、雪の影響を確認しながら出勤しましたが、自身の住まいがあるエリアに比べ、常盤校区の降雪量は少なそうに見えました。子どもたちの登校や校区の皆さんの出勤等には大きな問題はなさそうで、安堵しました。

実際、登校時間帯には、常盤っ子たちは元気いっぱい&ハイテンション(雪効果だと思われます。笑)で登校してきてくれました。薄っすら雪化粧をしている運動場を見た途端、更にハイテンションになる子どもたちの姿があちこちに…。

担任の先生と一緒に運動場に出て、雪を楽しんでいた子どもたちもいました。若いスタッフや子どもたちの無邪気にはしゃぐ姿を見ながら、「雪景色を見て、素直に感動する心(ウキウキ!ワクワク!トキメキ!)」が薄れている(失いかけている?(*_*;)自身に気付かされました。いくつになっても、柔らかな心や瑞々しい感性は失いたくないものです…。(反省)

さて、本題に。

本校では、今週に入って、コロナ等(今回はインフルエンザよりもコロナの方が多いです!)の感染症に罹患してお休みする子どもたち&TEAM常盤スタッフがじりじりと増加しています。この傾向は今治市全体でも同様のようで、今治市内の小中学校で学級閉鎖措置をとる学校が増加しています。

常盤小学校におきましても、今後、急増する可能性が低くありません。

つきましては、今後の感染拡大に抑止がかかりますよう、各ご家庭でも可能な範囲での感染防止対策を講じていただきますよう、よろしくお願いいたします。併せまして、お子さんに心配な症状等が見られましたら、無理して登校することなく、ご自宅で様子を見たり、症状に応じて医療機関を受診するなどのご対応をお願いいたします。

特に、受験生(児童本人はもとより中・高生の兄姉等も含め)がおられるご家庭におかれましては、受験シーズン真っ只中で、気の休まらない日々をお過ごしのことと拝察いたします。

また、持病をお持ちの皆様、ご高齢のご家族と同居されている皆様におかれましても同様と拝察いたします。

こうしたご家庭のことも想像・イメージしながら、共に力を合わせ、感染症の拡大を防いでいきたいと思います!ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

本日、3年学級で「校内授業研究会(道徳科)」を実施しました。テーマとしました道徳的価値は「規則の尊重」で、授業のねらいは「約束やきまりを守ることの意義を理解し、きまりを守ろうとする心情を育てる」でした。

使った資料は「きまりじゃないか/東京書籍・新しいどうとく3」という読み物資料です。

話の概要は、「主人公の裕一と友達の大助は、雨がやんだら校庭で一緒に遊ぼうと相談している。そうした中、昼休みには晴れ間が広がる。しかし、外遊びの可・不可を知らせる「あそびボード」は赤(不可)のまま。なのに、太郎や周りの 友達数人は、「あそびボード」を無視して外に飛び出してしまう。他のクラスの人たちも外に出ている。だが、裕一は「きまりじゃないか」とつぶやきながら教室にとどまる。」というものです。

3年生の子どもたちは、このお話を基に、「きまりは、なぜ守らなければならないのか?」について考え、話し合っていました。

まずは、友達である太郎たちがとった行動とその背景にある思い、また、主人公である裕一がとった行動とその背景にある思いについて、各自の考えを出し合い交流し合っていました。

そして、その話合いを基に、視点を変え「授業中に、授業に関係のないおしゃべり(私語)はしない」というきまりについて、自分自身の普段の様子(在り方)を振り返っていました。資料から離れ、自分事として「きまり」の意味や意義について考える過程です。

具体的な活動としては、「守れている」「守れていない」「どちらともいえない」という三つの立場のどれに自分が当てはまるかを考え、その理由をワークシートに書き込んだり、タブレット端末の「心情バロメーター」に入力したりする活動を行っていました。その後、書き込んだ内容を学習グループ内で交流し合い、更には、各グループで話し合ったことを基に、全体で意見交換・意見交流していました。

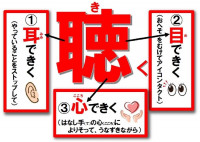

授業の終末では、本日の授業で扱った道徳的価値「規則の尊重」について、「きまりはなぜ守らなければならないか?」という問いに答える形で考えていました。3年生のみなさん!多くの先生方が参観している中で、活発な意見交換ができていましたね。特に感心したのは、「聴く」=「耳と目と心で聴く」態度がしっかり身に付いていることでした。とてもステキでした。よく頑張りました!!

5年生の授業の様子を見に、北校舎2階フロアに足を運んでみました。最初にウォッチングしたクラスは、社会科の授業をしていました。日本の産業の中の「販売業」に視点を当て、「販売業界」が「情報通信技術(ICT)」をどのように活用してサービスや顧客、売り上げを拡大しているのかを調べていました。

次のクラスは、図工科の授業で「版画」に取り組んでいました。身近な生活の中から児童個々が題材(モチーフ)をセレクトし、創作活動に取り組んでいました。下絵を版木に写し取っている児童、彫刻刀を使って彫る作業を進めている児童など、進度は様々でした。

次のクラスは、3階の特別教室で外国語科の学習をしていました。教科書に掲載されている絵地図を基に、まわりの友達には内緒でマーキングした建物(目的地)に、友達を英語で道案内するという活動でした。

どのクラスも落ち着いた雰囲気の中で、集中して学習に取り組んでいました。

昨日、4年の学級で「校内授業研究会(道徳科)」を実施しました。テーマとしました道徳的価値は「友情・信頼」で、授業のねらいは「互いに信頼し合い、助言し合いながら、友情を深めていこうとする心情を高める」でした。

使った資料は「大きな絵はがき/東京書籍・新しいどうとく4」という読み物資料です。

話の概要は、「友達から料金不足の絵葉書が届く。不足分を支払った主人公の女の子の家庭で、料金不足だったことを友達に伝えるか・伝えないかで家族(兄と母)のアドバイスが分かれる。どちらのアドバイスにも一理ある…。『さて、どうするのが友達のためになるのだろう?』と考え込む主人公。」というものです。

4年生の子どもたちは、このお話を基に、「友達を大切にするとはどういうことか?」について考え、話し合っていました。

授業の後半は資料から離れ、「ふだんの生活の中で、相手(友達)に言いにくいことがあったときはどうするか?」というテーマで、自分の考えをワークシートに書き込んだり、グループや全体で話し合ったりしていました。

「友達に宿題の答えを見せてと言われたら…」「友達のトイレのスリッパの脱ぎ方がよくなかったら…」「友達の何気ない言葉で傷ついている人がいたら…」など、子どもたちは、自身の生活を振り返りながら様々な場面を想像しつつ「自分の行動のとり方」について考え、葛藤している様子でした。「すべきこと」と「できること」の間で葛藤し、自分なりの答えを見つけ出そうと真剣に考え、話し合っている子どもたちの姿はとてもステキでした。

本校も含めまして、「愛媛スクールネット」を利用して学校HPを運用しています公立学校の校長等宛てに、システム管理者であります「愛媛県教育委員会事務局管理部・教育総務課長」から、以下のような指導がありました。その理由としましては、「1サイト当たりの容量上限(2GB)を超過する学校等が増加すると、サーバーの負荷が高まり、気象警報発表時等にアクセスが集中した場合に、レスポンス悪化が懸念される」とのことです。

【学校等HPにおける運用上のポイント(※一部抜粋)】

① トップページの画像枚数を5枚以下にすること。

② トップページに表示するブログ件数は「1件」とすること。

③ ブログ1件に登録する画像を厳選し、画像サイズを原則「極小(200px)」とすること。

④ HPサーバーの容量削減のため、古いブログやファイルを削除すること。

つきましては、以後、上記の指導を基に本校HPを運用していきたいと思います。HPにアップする画像(写真、イラスト、各種資料等)の枚数やサイズが、相当ダウンすることとなりますので、お知りおきください。

本校HPを楽しみにしていただき、ご覧くださっている皆様には、今後、物足りなさを感じさせてしまうことと思います。誠に申し訳ありません。緊急事態に備えましての指導と、指導に基づきます対応ですので、ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。

夜中に降り始めた雨が、今も降り続いています。夕方には晴れる予報となっていますが、子どもたちが学校にいる間は回復しそうにない空模様です。

運動場で駆け回って遊びたい子どもたちだけに、屋外で遊べないとなるとストレスが溜まるだろうな…と心配しています。

そうした中、今日は1年生がどんな様子かな?と思い、教室に行ってみました。多くの子どもたちが、ニコッと微笑みかけてくれたり、小さく手を振ってくれたり、かわいらしく会釈をしてくれたりと、1年生のいる空間に入るだけで、癒されました。

最初に行ったクラスでは、算数科の授業をしていました。

学習テーマは「大きいかずをかいたり、かぞえたりしよう!」で、私が行ったときは「十のくらいが4、一のくらいが9のかずは、〔 〕」という問題にチャレンジしていました。

ぐるりと子どもたちのノートを見て回りましたが、ほとんどの子が正しい答えを書くことができていました。(^.^)

続いてのクラスは、本来は体育科の授業の予定でしたが、雨天でできず、自主学習をしているようでした。私が教室に入ったときは、タブレット端末の片付けをしていましたから、きっとそれまでは、タブレット端末を使った何らかの学習をしていたのだろうな…と思いました。

片付けが終わった子どもたちは、先生待ちの時間に、電子黒板から流れる「折り紙動画」を見たり、読書をしたりして、静かに過ごしていました。

教室の背面掲示板には、書き初め作品かな?と思われる子どもたちの硬筆作品が掲示されていました。1年生ながら立派な文字が書けていて感心しました。

本館の3階フロア(一部2階フロアも)を回って、2・3年の子どもたちの授業ウォッチングをしました。先日紹介しました「校内書き初め大会〔1/10~1/17〕」を実施している学級もありました。

最初のクラスでは、図工科の授業をしていました。黒刷りの版画に絵の具で着色をしていました。自身のイメージを膨らませながら、楽しそうに筆を走らせていました。

次のクラスは、国語科の授業で、物語文「かさこじぞう」の学習をしていました。「おきたできごとをまとめよう」という学習テーマの下、一斉音読を挟みながら、場面ごとの出来事をワークシートにまとめていく学習活動を行っていました。

続いてのクラスは、第2音楽室で音楽科の授業をしていました。「汽車は走る」という曲の学習で、歌詞やメロディーからイメージする風景(発車から停車まで、汽車が走る様子や風景)を絵に描いたり、合奏をする際の楽器について確認したり、話し合ったりしていました。

3年教室では、2クラスが「校内書き初め大会」を行っていました。チャレンジする文字は「友だち」でした。机で書く児童もいれば、床に膝をついて書く児童もいて、思い思いのスタイルで書き初めにチャレンジしていました。両教室共に、墨汁の香りがたちこめていて、清々しい空気感・雰囲気の中で、子どもたちは一心に筆を走らせていました。

続いてのクラスは、算数科の学習をしていました。「三角形」の学習で、教科書の練習問題にチャレンジしていました。教科書にかかれた6つの三角形の中から、「コンパス」を使って「二等辺三角形」「正三角形」を見つける学習でした。上の2種類の三角形の定義が理解できているかどうかを確かめる問題でした。

どのクラスも落ち着いた雰囲気で、集中して学習に取り組むことができていました。1月は「いく」、2月は「にげる」、3月は「さる」と言われることもあり、3学期はあっという間に過ぎ去っていくものと思います。常盤っ子たちには、1日1日を大切に過ごしながら、各学年のまとめや仕上げをきっちりやってほしいなと思っています。

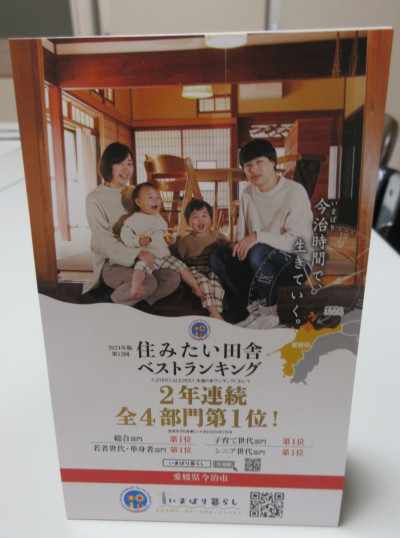

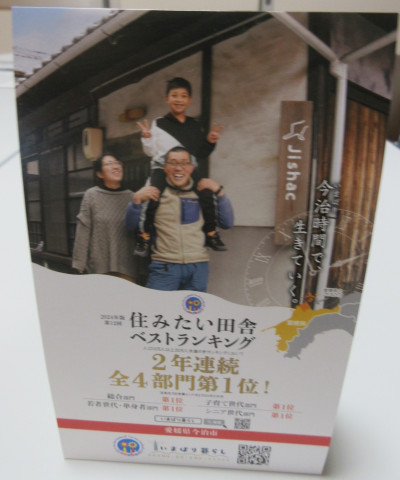

各種報道等で皆様もご存じのとおり、2024年版「住みたい田舎ベストランキング」の「人口10万人以上20万人未満の市ランキング」にて、我が「今治市」が2年連続・全4部門第1位となりました。ちなみに4部門の内訳は、「総合部門:第1位」「子育て世代部門:第1位」「若者世代・単身者部門:第1位」「シニア世代部門:第1位」となっています。

少し前の報道で「2050年の推計人口」に関するデータ公表がありました。これによりますと、2050年の愛媛県の人口推計は94万4634人で、なんと100万人を切っています。2020年の国勢調査(133万4841人)と比較しますと、39万207人の減少で、29.2%減です。これは全国で12番目に高い減少率です。

そうした中、我が今治市はといいますと、愛媛県全体以上に深刻な未来予想となっており、2050年には、10万人を切って9万9196人となり、34.6%減(2020年:15万1672人)の推計となっています。

2050年といいますと、今から26年後ですから、常盤小の子どもたちが大人になり、社会の中心的存在となって働いている頃です。(親世代の皆様は、そろそろ第2の人生を展望し始めている頃かな…。)そう考えますと、その頃に今治市がどのような状況になっているのかは、他人事ではなく自分事! 今から「魅力ある今治市」を私たちの手で創出・構築し、次世代にバトンパスをしていく必要があると思います。

そうした中で、今回の「2年連続 全4部門第1位」というのは、大変喜ばしく誇らしい結果だと思います。都市部への人口流出を食い止め、我が今治市への流入(移住、Uターン)を加速する「魅力化」が、少しずつ進展していることのあらわれではないでしょうか。ちなみに、本ランキングの調査項目数は279項目あり、具体的には「移住支援策」「医療」「子育て」「自然環境」「就労支援」「移住者数」などがあるそうです。

学校現場でも「今治市の子どもたちが、わが故郷に愛着と誇りを持ち、将来はこの今治市で暮らし、働き、家庭を築きたいとの思いを持つことができる」ように、小中を通して「今治モデル ふるさとキャリア教育(主に総合的な学習の時間に位置づけて)」を組織的かつ計画的かつ系統的に展開しています。

2050年の今治市の人口推計が、良い意味でハズレ、人口減少が食い止められることを願いつつ、TEAM常盤スタッフ一同、子どもたちに郷土愛や将来への夢・希望を育みたいと思います。